映画”館”が好き(PN:らっきょう)

社員の日常

Craft

Craft

※オススメの映画を紹介するブログではないので、ご注意くださいw

あまり人が集まる場所に出かけることが出来ず、モヤモヤした日々が続いていますね。

私は、お出かけの中でも映画館で映画を見ることがとても好きです。

しかし、2020年からは映画館に行くことが激減しました。。。(泣)

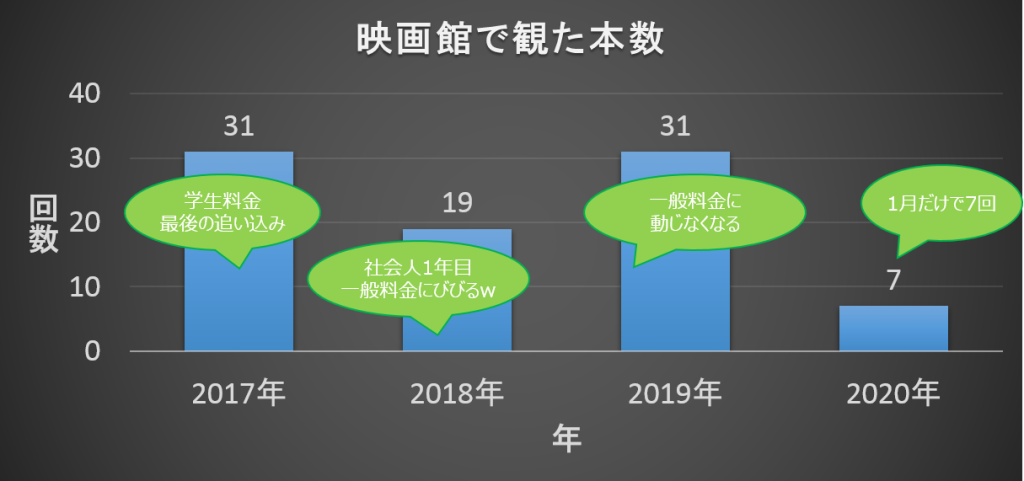

■過去4年に映画館で映画を観た本数

2020年は過去最高を大きく上回る、とんでもペースでスタートしていましたが、コロナの影響でパタリと行くことが出来なくなってしまいした。

一種の禁断症状です。(うずうず)

最近は劇場公開するのではなく、サブスクで配信するようなケースや、最新作でも劇場とほぼ同時にネットで配信を開始するようなケースも増えてきているので、

世間の流れとしても「わざわざ映画館に行かなくても家で観られるじゃん!」ってなっているんですよね。

■やっぱり映画館が好き

でもやっぱり映画”館”が好きで私は足を運んでいました。

もちろん映画を観るためにお金を払うわけですが、非日常の体験がしたくてお金を払っている部分が大きいわけで。

真っ暗な環境で、大画面だけに集中して、映画の世界に浸る。。。たまらんです。

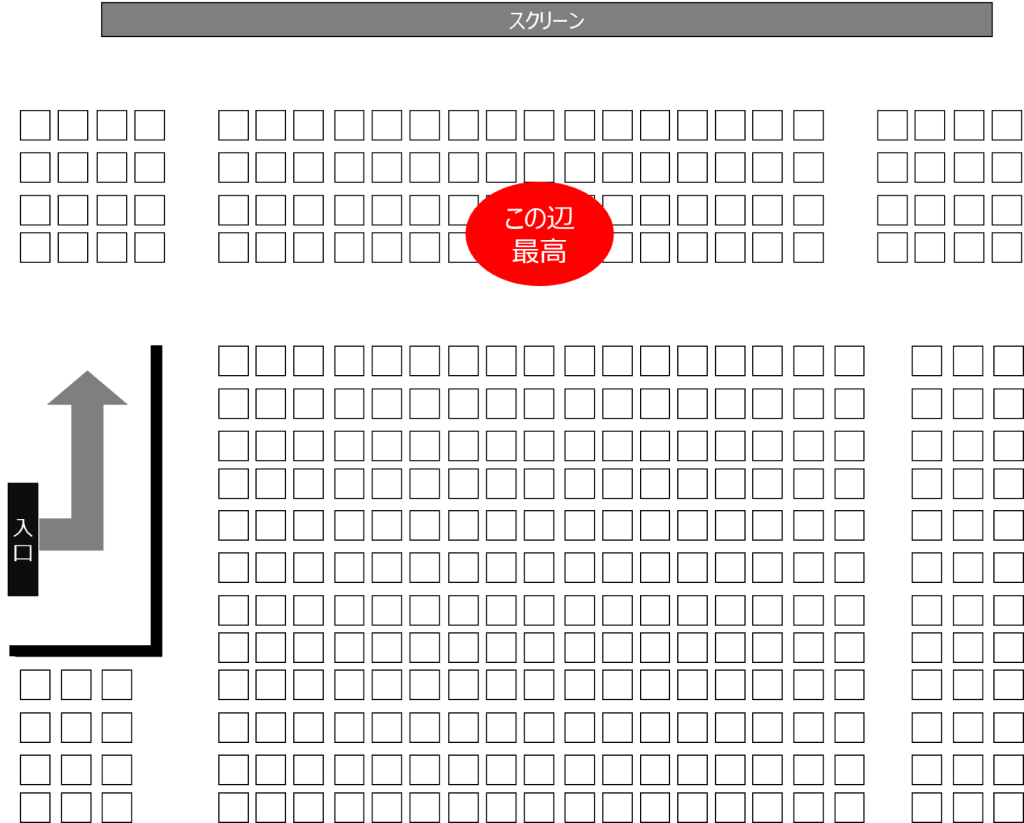

■誰からも同意を得られないこだわり 【その1:座席】

前の方に座るのが好きです。「首が痛くなるから…」なんてこともよく言われますが、

最近の映画館はだいたい席が少し倒されているので、個人的には全く気になりません。

場所によってはフルフラットになる(寝そべることができる)シートが設置されているような所もありますしね。

ただでさえ大きな画面をさらに大きく感じられるだけでなく、自分よりも前に座っている人が少ない(時には居ない)ので、さらに没入感を得ることができます。

ダマされたと思って一度前の方に座ってみてください。

(ダマされたとしても文句は言わないでください。そんなんだからメガネが必要になるんだとかも言わないでください。)

■誰からも同意を得られないこだわり【その2:入口】

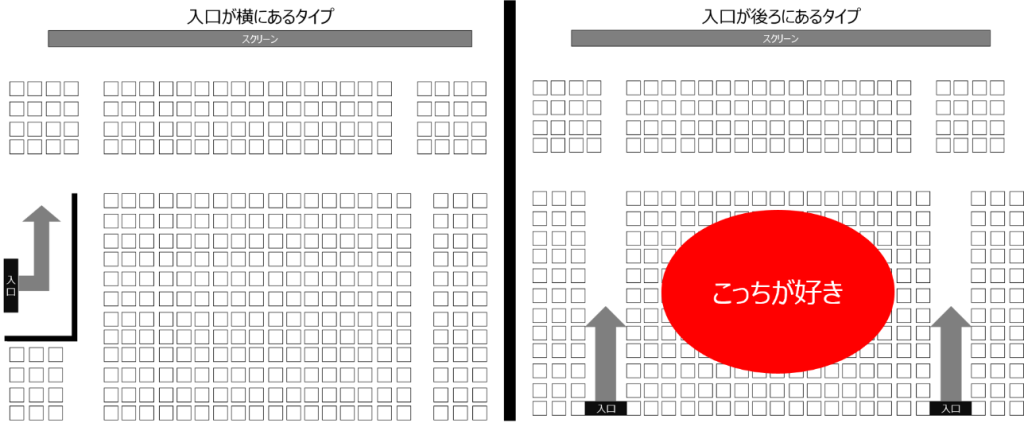

入口が後ろにあるタイプの映画館が好きです。

「は?」と思った方、こちらをご覧ください。

入口後ろタイプは、入った瞬間に劇場を正面から一望できる感じが好きです。

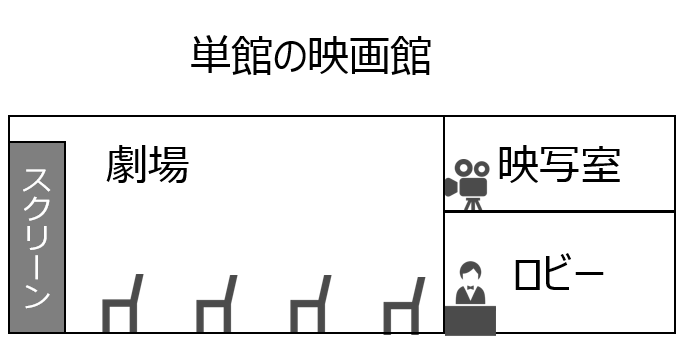

1つの映画館に1つの劇場しかない、いわゆる単館に多い印象ですが、

たま~にシネコンと呼ばれる複数の劇場がある大きな映画館でも

入口後ろのタイプを見かけることがあります。それと出会っただけでテンションが上がります。

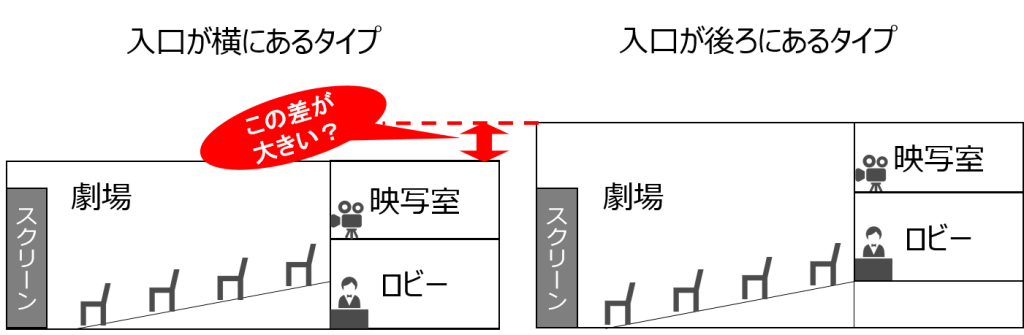

多分入口が後ろのタイプだと、入口が一番高い場所にあって、もう1つ上の階に映写室をかまえないといけないので、

余計に縦幅が必要な分、建築の問題とかで難しいのかもしれないですね。(本当のことは知りません。)

単館は座席がフラットな所が多かったり、そもそも座席数が少なく傾斜があまり必要ないということで、後ろからでも入れるのかもしれないです。

舞台とかをやる劇場とか、講演会用のホールとかも映写室の分高さがいらないので、入り口が後ろのイメージが。。。って超ニッチな話になってしまいました。(ここで読者が0になったことを確信。)

映像や音声、4D上映等の魅力ももちろんですが、このあたりも劇場でしか味わえない魅力です!

■安く観る方法も増えている

消費税の増税で値上がりした料金ですが、サービスデーが結構増えていたり、

1dayフリーパス(1日見放題券)なんかを導入したり、色々と安く観れるような試みが行われています!

「この作品は絶対観るぞ!」という場合はムビチケ(前売り券)を買ってしまうのも手です!

学生は無条件で安く観れますが、一般の方も工夫次第で安く観ることができます。

■撮影法も変わってきそう

映画は大画面で観られることを前提に作られています。

人の細かな表情を見せるために顔のアップのシーンが印象的な映画(羊たちの沈黙、シャイニング等)が多かったり、

映画ごとに画角が違ったりと色々あると思います。(色々と言いつつあんまり詳しくない。)

【主な画角】

- シネマスコープ・・・「横:縦」の比率が「2.35:1」で横長 (洋画に多い印象)

- ヴィスタヴィジョン・・・「横:縦」の比率が「1.85:1」映画館だとスクリーンの両サイドに黒幕(邦画やアニメに多い印象。最近は減っている?)

- ウルトラパナビジョン70・・・「横:縦」の比率が「2.76:1」で超横長(ヘイトフルエイトという映画で50年ぶりに復活!)

そのあたりも配信ありきの映画撮影となると、テレビやPC、スマホ向けに作られることになるので変わっていくのかもしれないですね~。

■最後に

早く気軽に映画館に足を運べるような情勢に戻って欲しいですね!

頑張れ映画館!待ってろ映画館!

ほいでは、また~。

Craft

Craft

お客様先に常駐し、お客様が快適に業務を行えるようシステムの基盤を維持する、いわゆる運用保守業務を行っています。現状の維持だけでなく、各種製品のベンダーとの打合せを行ったり、実際に検証機を借用して検証作業を行ったりしながら、環境を改善するにはどんなシステムや製品を導入すれば良いのか見極める業務も行っています。

ボケ担当。